椎间孔镜操作图解

经皮椎间孔镜手术操作步骤:

俯卧位或侧卧位,各有所长。俯卧位:减少患者在术中的活动使摆放更稳定,而且脊柱外科医生通常更加熟悉俯卧位的解剖结构。需要注意的是要准确摆放患者体位以便术中透视时可以获得标准前后位和侧位透视片,从而避免器械置入位置不佳。

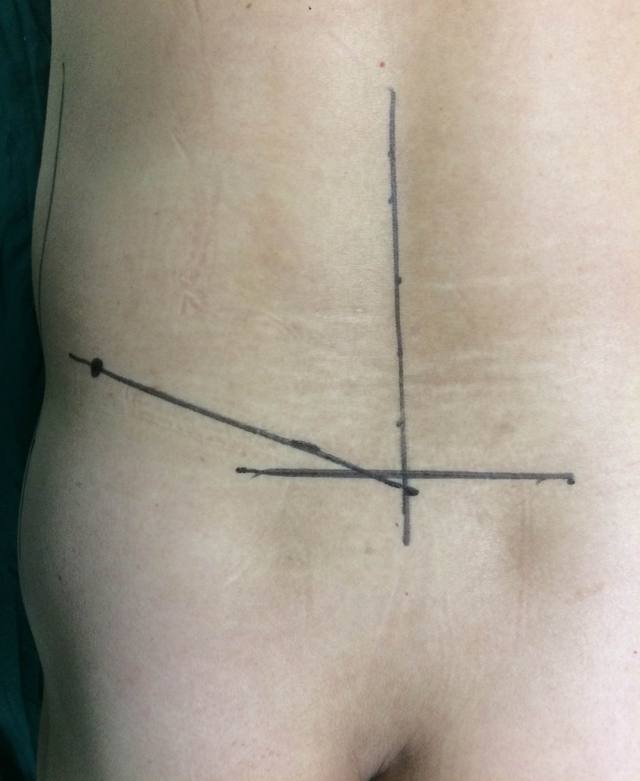

标记:

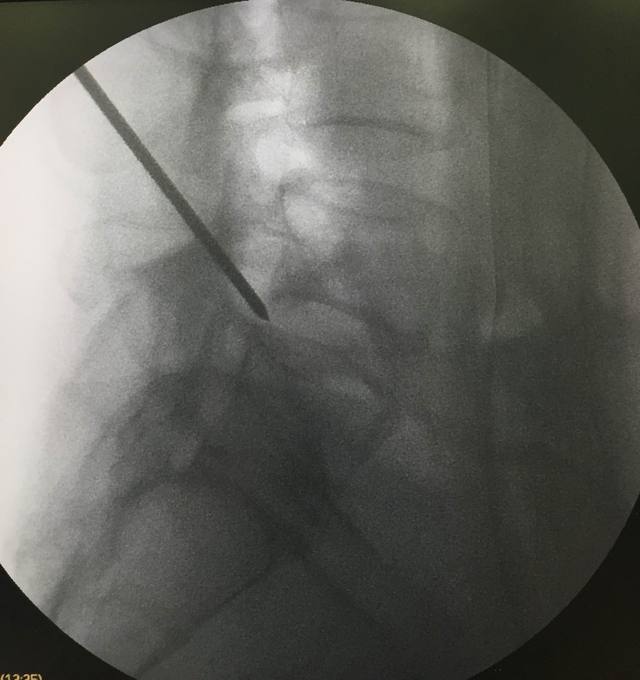

克氏针标记 L5/S1 节段的 C 臂透视影像:

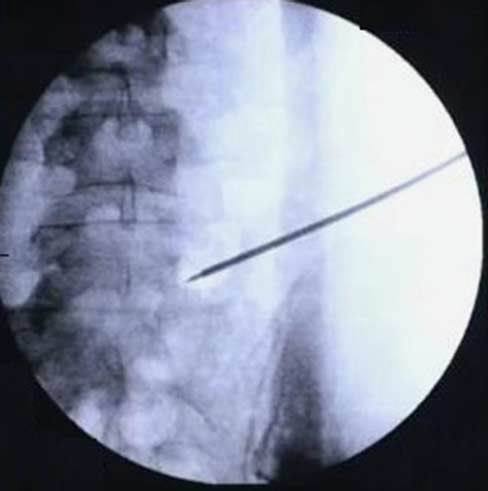

置入导丝:

用逐级扩张管于 L5/S1 节段将手术入路逐级扩大

置入 Tom Shidi 针将空心的 Tom Shidi 针通过导丝放置至 SAP 顶部并移去导丝,将尖锐的 Tom Shidi 针小心朝向尾侧敲至 Kambin 区直至内侧椎弓根线,根据敲击声的变化判断是否到位。然后将此尖头针更换为钝头针并继续置入椎管,朝向椎间盘突出的部位。更换导丝并移去 Tom Shidi 针。

以安全钻扩张通道首先经导丝置入直径 4 mm 的一次性空心钻扩大神经孔,此过程应注意不可弯曲导丝。根据患者自身及解剖学特点将神经孔扩大至 8 或 9 mm,必要时以 6~9 mm 的安全钻调整通道。安全钻应按逆时针方向钻入以免损伤软组织。

置入工作套管及内镜置入 ,使其尖端朝向后纵韧带以避免刺激神经根。将带生理盐水泵的内镜与冲洗管道连接备用。

神经根减压置入内镜后,以咬骨钳清除所有破碎的椎间盘组织。通过调节灌注速度有助于止血,必要时可以用双极电凝来止血。在屏幕上方可见到关节突,其后方可以找到神经根,屏幕下方为后纵韧带,黄色组织为椎间盘。以咬骨钳缓慢移除突出的椎间盘组织,当椎间盘组织过大时,可连同内镜一起拿出。移除神经根周围的组织可能会诱发放射痛,尤其是在神经孔狭窄时,此时需要缓慢地逐步移除椎间盘组织。

当见到神经根随心跳出现震动,并且移除的椎间盘组织量与 MRI 所见相当时,即认为减压已充分。(若难以辨别神经根,可根据硬膜外腔的博动与移除的椎间盘组织量进行判断)

缝合:移除工作套管后,以可吸收线行皮内缝合关闭伤口。

术后处理术后两小时如患者无并发症出现,则可开始活动甚至出院。

部分患者可能出现臀部周围麻木或腰痛。通常可在术后 6 周时进行常规门诊复查,无需使用支具保护。并发症硬脊膜破裂:硬脊膜意外损伤可能导致术后体位性头痛、恶心、呕吐、畏光和腰痛等。保守治疗通常可有效缓解症状,必要时可留院观察。神经损伤:神经根及背根神经节损伤,可能导致术后感觉异常。因手术在局麻下进行,这种情况通常不会发生。如术中患者出现持续性腿痛,则需要调整工作通道,如果无法调整,则可能需要转变为开放性手术。切口感染:一般口服抗生素即可治愈。短暂性麻痹:多由局麻所致,通常术后短期内可自行缓解。术后出血:PTED 术中出血很少(<1-5 mL),故术后出血少见。

椎间孔镜,骨钻系统,动力系统,影像系统,双极射频,低温等离子联系电话13853105360王先明

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣